Grundlagen der Elektroinstallation: 10 Hinweise für mehr Sicherheit bei Elektroarbeiten

Ein Ratgeber aus der heimwerker.de Redaktion

Sachgerechtes Werkzeug schützt

Gehen Sie nicht mit einem normalen Schraubenzieher oder einer einfachen Zange zu Werke. Werkzeuge für den Umgang mit Strom sind mit speziellem Schutz ausgestattet. Ein besonders effektives Werkzeug ist der Spannungsprüfer, der sicherstellt, das wirklich kein Strom fliest.

Kleinere Elektroinstallationen können Heimwerker selber durchführen. Deshalb finden Sie in diesem Heimwerker.de-Artikel die Grundlagen der Elektrotechnik und Installation, angefangen bei Fragen, was Strom eigentlich ist, über Definitionen von Gleich- oder Wechselstrom, Spannung und Widerstand bis hin zu Sicherungen, Schutzarten und einem kleinen Lexikon mit Fachbegriffen.

Darüber hinaus stellen wir hier die wichtigsten Werkzeuge für Elektroarbeiten vor. Mit aufwändigeren Arbeiten ist jedoch aus Sicherheitsgründen ein Elektriker zu beauftragen, das können Sie jedem Ratgeber zu den Grundlagen der Elektroinstallation, egal ob als PDF-Format oder als Buch, entnehmen.

1. Sicherheit hat Vorrang: 10 Hinweise, die es zu beachten gilt

Dieses Warnsymbol steht für elektrische Spannung.

Beachten Sie vor Elektroinstallationsarbeiten unbedingt folgende Hinweise zur Sicherheit, die den Grundlagen der Elektroinstallation für Haus und Garten voranstehen:

- Vor der Arbeit sollten Sie immer den Strom am Sicherungskasten abschalten. Dies erfolgt entweder durch das Ausschalten der entsprechenden Sicherung oder durch ihr Herausdrehen. Kleben Sie zur Sicherheit ein Klebeband darüber, um ein versehentliches Anschalten durch eine andere Person sicherzustellen.

- Messen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nach, ob die Leitung wirklich spannungsfrei ist.

- Bei Geräten oder Lampen schalten Sie diese aus und ziehen den Netzstecker.

- Arbeiten an Starkstromanschlüssen, Hauptsicherungen, verplompten Zählern und dem Hausanschluss dürfen nur ausgebildete Fachmänner, d. h. Elektriker, vornehmen.

- Metallische Geräteteile und nicht isolierte Leitungen darf man den Grundlagen der Elektroinstallation zufolge niemals berühren, selbst wenn das Gerät voll ausgeschaltet ist, da die angesprochenen Teile und Leitungen elektrische Energie speichern.

- Defekte Geräte sollten sofort vom Stromnetz getrennt werden, zum Beispiel durch Ziehen des Netzsteckers.

- Beschädigte Kabel und Stecker dürfen nicht repariert, sondern sollten vom Fachmann ausgetauscht werden.

- Sind Änderungen an den elektrischen Leitungen geplant, sollte ein Elektriker hinzugezogen werden, der die Arbeiten vornimmt und fertige Installationen abnimmt.

- Nur geprüfte Materialien für Elektroinstallationen verwenden, erkennbar am VDE-Prüfzeichen und dem GS-Siegel.

- Bei Kindern im Haushalt sollten Steckdosen mit Kindersicherungen ausgestattet werden.

Achtung: In Handbüchern zu den Grundlagen der Elektroinstallation können Sie nachlesen, dass bei Elektroarbeiten immer der Ausführende dafür verantwortlich ist, dass die Arbeiten nach VDE-Richtlinien durchgeführt werden. Passiert durch unsachgemäße Arbeit ein Unfall, ist derjenige verantwortlich, der zuletzt an der elektrischen Anlage oder dem Gerät gearbeitet hat. Das Wissen dieser Vorschriften zählt zu den Grundlagen der Elektroinstallation.

2. Einfach erklärt: Grundlagen der Elektroinstallation für Einsteiger

In diesem Kapitel gehen wir auf die Grundlagen der Elektroinstallation für Haus und Garten ein, angefangen bei Fragen, was Strom eigentlich ist, über Definitionen von Gleich- oder Wechselstrom, Spannung und Widerstand bis hin zu Sicherungen, Schutzarten und einem kleinen Lexikon mit Fachbegriffen.

2.1. Was ist Strom?

Eine Steckdose ist ein ortsfester Verbraucher.

Ein wichtiger Bestandteil der Elektroinstallations-Grundlagen ist Strom. Als elektrischer Strom wird die Bewegung von Ladungsträgern genannt, die beispielsweise durch ein Stromkabel in der Hauswand verlaufen.

Damit der Strom fließt werden unterschiedlich geladene Körper benötigt. Erst dann entsteht ein elektrisches Feld.

Trennt man die Ladungskörper, wie es zum Beispiel in einer Autobatterie durch chemische Prozesse oder in einem elektrischen Generator durch mechanische Bewegung passiert, werden sie bewegt, – genauer gesagt: Sie werden beschleunigt. In diesem Moment fließt Strom.

» Mehr Informationen2.2. Wie kommt der Strom ins Haus?

Hochspannungsleitungen, so lernt man es in den Grundlagen der Elektroinstallation, führen Strom vom Kraftwerk zu Transformatorstationen, wo er auf eine verbrauchergerechte Spannung von 230 bzw. 400 Volt herabtransformiert wird. Danach gelangt der Strom über Erd- oder Freileitungen zu den Hausanschlusskästen.

Von dort aus führt die Hauptleitung zu den Hauptsicherungen. Durch den Zählerschrank geht es weiter zum Stromverteiler. Dort befinden sich die Wohnungs- und Haussicherungen, die jeweils einen eigenen Stromkreis absichern. Jeder Stromkreis führt zu den sogenannten „ortsfesten“ Verbrauchern, das sind Schalter und Steckdosen.

Entsprechend bezeichnet man elektrische Geräte, wie Wasserkocher oder Laptop als „ortsveränderliche“ Verbraucher. Erst nach dem Zähler, der Eigentum des jeweiligen Elektrizitätswerks ist, darf der Elektriker Änderungen vornehmen.

» Mehr Informationen2.3. Was ist ein Stromkreis?

In einem elektrischen Stromkreis werden eine oder mehrere elektrische Energiequellen mit verschiedenen elektrischen Bauelementen zusammengeschaltet, zum Beispiel eine Batterie mit einer Glühlampe. In einem geschlossenen Stromkreis wird ein Ladungstransport ermöglich, so dass die Lampe leuchtet. In einem unterbrochenen Stromkreis ist das nicht der Fall: Die Lampe bleibt aus.

Hinweis: Der Strom aus der Steckdose zu Hause ist Wechselstrom. Dagegen handelt es sich bei einer Batterie um Gleichstrom.

- Abisolierzange auf Amazon ansehen »

2.4. Was ist Wechselstrom?

In Handbüchern zu den Grundlagen der Elektroinstallation wird beim Strom zwischen Wechselstrom und Gleichstrom unterschieden. Die Bezeichnung „Wechselstrom“ beruht auf der Tatsache, dass er sich kurvenförmig ständig von Plus nach Minus bewegt. Die Schnelligkeit dieser Schwingung, d. h. die Frequenz, wird in Hertz (Hz) angegeben.

Ein Hertz bedeutet eine Schwingung, also zwei Richtungsänderungen pro Sekunde.

Der in deutschen Haushalten übliche 230/400-V-Wechselstrom hat eine Frequenz von 50 Hz. Der Hausanschluss wird bis zum Zähler generell als 400-V-Drehstromleitung verlegt. Diese besteht aus drei stromführenden Leitern, den sogenannten Außenleitern (Kurzzeichen: L1, L2 und L3), einem Mittelleiter (auch Neutralleiter genannt, Kurzzeichen: N) und dem Schutzleiter (Kurzzeichen: PE).

Die Außenleiter führen eine zeitlich zueinander verschobene Wechselspannung. Die Rückleitung eines Stromes von den Außenleitern erfolgt über den Mittelleiter. 230-V-Wechselspannung liegt dann an, wenn nur einer der Außenleiter und der Neutralleiter benutzt werden. Mehr Informationen zu den Kennzeichnungen von Leitungen und den Farbcodes der Leiter gibt die Beratungsseite Leitungen verlegen.

» Mehr Informationen2.5. Was ist Gleichstrom?

Wechselstrom aus der Steckdose kann man mit einem Transformator in „Schwachstrom“ (Gleichstrom) umwandeln, der keine Gefahr für Leib und Leben birgt. Gleichstrom hat keine Frequenz, Plus und Minus sind immer konstant. Er dient zum Beispiel zum gefahrlosen Betrieb von Kinderspielzeug oder anderen baterriebetriebenen Geräten.

Hier darf die Spannung nicht mehr als 24 V betragen. Um aus Wechselspannung Gleichspannung zu erzeugen, braucht man Netzteile mit integriertem Gleichrichter.

» Mehr Informationen3. Elektroinstallation selber machen: Grundlagen zu Stromstärke, Spannung und Widerstand

Wenn der Widerstand groß ist, fließt nur wenig Strom.

Strom fließt nur, wenn Spannung vorhanden ist. Diese Größe misst man in Volt (V).

Elektrische Spannung ist vergleichbar mit dem Druck in einer Wasserleitung, der Voraussetzung dafür ist, dass Wasser fließt.

Die Stromstärke, die man in Ampere (A) misst, ist abhängig vom Leitungswiderstand, der in Ohm (?) gemessen wird.

Ist der Widerstand groß, fließt nur wenig Strom. Er ist umso höher, je dünner der Leitungsquerschnitt und je höher der sogenannte spezifische Widerstand des Leiters ist.

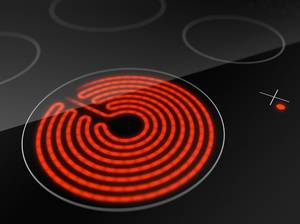

Steigt der Widerstand, steigt auch die Temperatur. Diesen Effekt macht man sich bei Herdplatten oder der Glühwendel einer Lampe zunutze. Unerwünscht und gefährlich ist die widerstandbedingte Erwärmung in den Vorsorgungsleitungen zu Verbrauchern.

Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass die Leitungsquerschnitte der maximalen Leistungsaufnahme der anschließbaren Verbraucher entsprechen.

Mit Watt (W) bezeichnet man die Elektrizitätsmenge, die ein Gerät oder eine Lampe verbraucht. 1000 Watt sind 1 Kilowatt (kW).

Strom, Spannung und Widerstand stehen in einer engen Beziehung zueinander. Strom kann und soll nur dann fließen, wenn die Pole einer Spannungsquelle über den Widerstand des elektrischen Verbrauchers miteinander verbunden sind. Dieser Widerstand bestimmt dann die Menge des Stroms.

4. Sicherungskasten: Das 1×1 der Sicherungen

Im Sicherungskasten befinden sich Schraubsicherungen und Leitungsschutzschalter.

Fließt mehr Strom durch eine Leitung als diese ohne Hitzeschaden transportieren kann, muss der Stromfluss unterbunden werden.

Das ist die Aufgabe von Sicherungen. Es gibt zwei Typen von sogenannten Überstromschutzorganen: Sicherungsautomaten und Schmelzsicherungen.

Sicherungsautomaten, auch Leitungsschutzschalter genannt, werden heute überwiegend eingesetzt. Bei Überlastung öffnen sie einen Schalter, sodass der Stromkreis unterbrochen wird. Dadurch kann man sie nach der Beseitigung der Störung wieder einschalten. Den Austausch von Sicherungsautomaten darf nur ein Elektriker vornehmen.

Schmelzsicherungen brennen durch, wenn eine Überlast entsteht, und müssen danach ausgewechselt werden. In Form von Schraubsicherungen finden sich diese Sicherungen oftmals neben Leitungsschutzschaltern im Sicherungskasten.

Diese Niederspannungssicherungen gehören zu dem D-System oder dem neueren D0-System, bei denen der Schmelzeinsatz und der Schraubverschluss getrennt sind. Schmelzsicherungen können Sie durch Eindrehen einer neuen Sicherungspatrone auch selbst austauschen. Dennoch ist es ratsam, sich im Zweifel bei einem Elektriker zu erkunden.

- Spannungsprüfer auf Amazon ansehen »

5. Schutzarten und Schutzklassen gegen Gehäusespannung

Die Grundlagen der Elektroinstallation für die Planung eigener Elektroarbeiten zu kennen, ist unabdingbar. Dazu zählt auch das Wissen um Schutzarten und Schutzklassen.

Ist ein Gerät an einer Steckdose angeschlossen, fließt Strom vom Außenleiter zum Neutralleiter. Der Schutzleiter ist über Kontaktstreifen am Stecker und über Metallzungen an der Steckdose mit elektrisch leiterenden Gehäuseteilen verbunden. Ohne den angeschlossenen Schutzleiter würde das ganze Gerätegehäuse unter Spannung stehen, wenn ein defekter Außenleiter Kontakt zu elektrisch leitenden Gehäuseteilen bekäme.

Besitzen beispielsweise Stecker keinen solchen Schutzkontakt müssen die anschlossenen Geräte besonders schutzisoliert sein. Hier gibt es drei Schutzklassen, die angeben, wie ein Gerät gegen Gehäusespannung geschützt ist:

| Schutzklasse | Symbol | Erklärung |

|---|---|---|

| Schutzklasse 1 (Schutzleiter) |  | Alle elektrisch leitfähigen Gehäuseteile müssen mit dem Schutzleiter bzw. dem Erdleiter einer festen Elektroinstallation verbunden sein. |

| Schutzklasse 2 (Schutzisolierung) |  | Geräte haben eine verstärkte Isolierung, die vor Berührung mit spannungsführenden Teilen schützt. Es besteht kein Anschluss an einen Schutzleiter. |

| Schutzklasse 3 (Schutzkleinspannung SELV/PELV) |  | Geräte mit Wechselspannung unter 50 V oder unter 120 V Gleichspannung laufen über eine Schutzkleinspannung und besitzen bei Netzbetrieb eine verstärkte Isolierung, die vor Kontakt mit spannungsführenden Teilen schützt. Sie werden mit kleineren Generatoren (z. B. Dynamo), Akkus oder Batterien betrieben. Sie dürfen nicht geerdet oder mit dem Schutzleiter verbunden werden. |

Geräte mit Eurostecker gehören zur Schutzklasse 2. Je nach Verwendungszweck müssen sie auch unterschiedlich stark gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt sein. Die jeweilige Schutzart ist am Gerät selbst mit einer IP und zwei Ziffern dargestellt. Was diese Ziffern im Einzelnen bedeuten, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

| 1. Kennziffer: Fremdkörperschutz | 2. Kennziffer: Wasserschutz |

|---|---|

| IP 0: kein Schutz | IP 0: kein Schutz |

| IP 1: Fremdkörperschutz > 50 mm | IP 1: senkrecht fallendes Tropfwasser |

| IP 2: Fremdkörper > 12 mm | IP 2: schräg fallendes Tropfwasser |

| IP 3: Fremdkörperschutz > 2,5 mm | IP 3: Sprühwasser |

| IP 4: Fremdkörper > 1 mm | IP 4: Spritzwasser |

| IP 5: Staubablagerung | IP 5: Strahlwasser |

| IP 6: Eindringen von Staub | IP 6: Überflutung |

| — | IP 7: Eintauchen bei festgelegtem Druck |

| — | IP 8: Eintauchen bei erhöhtem Druck |

Ein Gerät der Schutzart IP 45 wäre also gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die größer als 1 mm sind, und Strahlwasser geschützt.

6. Welche Werkzeuge eignen sich zum Prüfen und Messen?

Mit dem Dosenbohrer stellen Sie die Aussparungen für Steckdosen her.

Um selbst Elektroinstallationen und Reparaturen durchzuführen, sollten Sie sich die folgende Grundausstattung zulegen:

- Spitzzange

- Seitenschneider

- Kreuzschlitzschraubendreher

- Kombinationszange

- Schraubendreher

- Einen einpoligen Spannungsprüfer

- Abmantelzange

- Universalmesser

Wenn Sie nach den Grundlagen der Elektroinstallation Leitungen unter Putz verlegen wollen, brauchen Sie darüber hinaus auch einen Hammer bzw. Fäustel, Meißel, Meterstab, Bleistift, Spachtelmasse, Bohrmaschine mit Steinbohrer und einen Glockenbohrer bzw. einen Hohlwanddosenfräser. Ein Glockenbohrer schneidet kreisrunde Scheiben aus Putz, Stein und Beton und ist mit Hartmetallschneiden bestückt. Der Hohlwanddosenfräser ist das Spezialgerät zum Aussparen von Dosenöffnungen in Plattenbaustoffen.

Möchten Sie einen Spannungsprüfer günstig kaufen, empfiehlt sich ein Blick in unsere Kaufberatung Spannungsprüfer: Test & Vergleich. Ebenfalls interessant ist unsere Anleitung Leitungen verlegen: Stromleitung verlegen.

7. FAQ – Häufige Fragen

Um die Heimwerker.de-Anleitung „Grundlagen der Elektroinstallation und Sicherheit“ abzuschließen, gehen wir im Folgenden auf wichtige Fragen ein und geben Ihnen Lösungsvorschläge für Probleme mit Starkstromanschluss und Herdanschluss Splitter ein. Weiterführende Informationen zu Grundlagen der Elektroinstallation bieten auch Hornbach, Obi und andere Baumärkte. Dort erhalten Sie bei Bedarf auch eine Kaufberatung, um das passende Elektro-Werkzeug für Ihr Vorhaben zu finden.

7.1. Induktionsplatte verwenden, obwohl kein „Starkstromanschluss“ in Reichweite ist – wie löse ich dieses Problem am besten?

Bei der Verwendung von Induktionsplatten tritt häufig das Problem auf, dass die Sicherung raus fliegt, wenn kein Starkstromanschluss in Reichweite ist.

Bei angedachter Verwendung einer Induktionsplatte stehen Sie oftmals vor dem Problem, dass sich bei Ihrem Herd nur eine „normale“ Steckdose befindet.

Eine solche wird mit der Inbetriebnahme der Induktionsplatte dazu führen, dass sich der Stromkreis selbstständig abschaltet- es „haut“ ugs. die Sicherung raus.

Am einfachsten lösen Sie das Problem, indem Sie einen Herdanschluss Splitter verwenden.

Für was ein solcher gut ist und wie Sie dabei genau vorgehen, erklären wir Ihnen in den folgenden Zeilen.

» Mehr Informationen7.2. Worum handelt es sich bei einem Herdanschluss Splitter?

Hierbei handelt es sich um eine Splitterbox, welche eingehende Kabel auf ein ausgehendes umleitet – so können Sie die autarke Induktionsplatte an das Stromnetz anschließen, ohne dass sich der Stromkreis selbstständig abschaltet aufgrund der Überbelastung oder Gefahren wie Kurzschluss etc. zunehmen.

Im Normalfall „liefert“ ein solcher Splitter einen Drehstromanschluss (ugs. Starkstrom) sowie eine 230 Volt Steckdose.

» Mehr Informationen7.3. Ich beabsichtige einen solchen einzubauen. Was muss ich hierbei beachten?

Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, einen Splitter einzubauen, müssen Sie auf ein paar Dinge achten. Sie müssen sicherstellen, dass es möglich ist, den Starkstrom im Sicherungskasten mit einem einzigen Handgriff, über alle drei Sicherungen abzuschalten.

Am besten gewährleisten sie dies, indem Sie die betreffenden, ursprünglichen drei Sicherungsautomaten gegen einen drei poligen Sicherungsblock austauschen. Sie finden diese Anweisungen eher verwirrend als hilfreich?

» Mehr InformationenAchtung: Bei Arbeiten mit Elektrizität ist ein hohes gesundheitliches Risiko gegeben für Leute, die nicht das nötige fachliche Fundament hierfür haben. Wenn Sie mit den bisherigen Ausführungen Verständnisprobleme haben, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker und lassen diesen den Splitter anschließen. Diese Anleitung ist lediglich ein Denkanstoß für Leute, die die notwendigen Kenntnisse für solche Arbeiten besitzen.

7.4. Ich traue mir den Anschluss des Splitters zu. Was muss ich sonst noch wissen?

Wenn Sie über die notwendigen Kenntnisse verfügen und sich den Anschluss des Splitters selbstständig zutrauen, dann sollten Sie in Erfahrung bringen, ob ein normaler Herdanschluss verbaut wurde.

Ist das der Fall, dann sollte Ihrem Vorhaben nichts mehr im Wege stehen. In den meisten Fällen sollte ein solcher Anschluss verbaut sein. Der Splitter ist darauf ausgelegt, die dynamischen asymmetrischen Lasten, die angeschlossen werden, so zu verarbeiten, dass sich der Stromkreis nicht selbstständig abschaltet.

Je nach dem, welche Anschlussbedingungen bei Ihrem Backofen vorliegen, also ob es bereits einen fest montierten Stecker gibt und/ oder ein Klemmfeld, ist es unter Umständen möglich, den Anschluss des Splitters mit verhältnismäßig wenig Aufwand durchzuführen – vorausgesetzt Sie wissen, was Sie tun. Lässt sich beides fest Verdrahten, ist das Ganze hinsichtlich Materialpreis und Arbeitszeit gut zu erledigen.

Wenn Sie Ihre Kenntnisse im Elektro-Bereich aufbessern möchten, dann finden Sie auf Heimwerker.de diesbezüglich einige Informationen. Über die Preisvergleichsfunktion können Sie auch verschiedene Werkezeuge, die Sie benötigen so kostengünstig wie noch nie kaufen.

Wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Artikel im Bereich „Elektro“ etwas aufklären konnten und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Projekt!

» Mehr InformationenBildnachweise: Adobe Stock/Wellnhofer Designs, von Afrank99 (wikimedia.org) Lizenz: [CC BY-SA 2.5], von Dmitry G (Wikimedia Commons) Lizenz: [CC BY-SA 3.0] Copyright: [Dmitry G CC BY-SA 3.0], von Dmitry G (Wikimedia Commons) Lizenz: [CC-BY-SA-3.0] Copyright: [Dmitry G CC-BY-SA-3.0], von Igge (Wikimedia Commons) Lizenz: [CC BY-SA 3.0] Copyright: [Igge CC BY-SA 3.0], von David W. (Wikimedia Commons), von David W. (Wikimedia Commons), von David W. (Wikimedia Commons), von R. B. (Pixelio) Copyright: [R. B. / pixelio.de], Adobe Stock/He2 (chronologisch bzw. nach der Reihenfolge der im Kaufratgeber verwendeten Bilder sortiert)

Als gelernter Handwerker mit Spaß am Schreiben habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Jetzt schreibe ich als freiberuflicher Redakteur Testberichte und Ratgeber rund um das Thema Heimwerken.

Helfen Sie anderen Lesern von heimwerker.de und hinterlassen Sie den ersten Kommentar zum Thema Grundlagen der Elektroinstallation: 10 Hinweise für mehr Sicherheit bei Elektroarbeiten.